André Ricardo Aguiar

segunda-feira, dezembro 18, 2006

Favela Futebol Clube

Toca aqui, dribla acolá, esses moleques descem o morro. A origem da pelada ninguém sabe: a bola, meio remendada às pressas. Alguns PMs na contramão, mas os meninos não se fazem de rogados. Anjos sem chuteiras, a bola ainda chega a bater num policial. O fardado ri, uma mão no 38, outra num meneio que devolve a bola. O jogo desce o morro, a bola evita uma vidraça, e nesse bem bolado sistema, chegam a um mirante. Do outro lado o morro é fendido por uma grota e só um ronaldinho bem bombado daria um chute, um pé de canhão para alcançar a laje de uma casa onde espera o outro time. A movimentação na pequena área, um deles marca bem a posição, finta e dribla, põe a mira no gatilho dos olhos, toma espaço e solta a canela: a bola descreve um arco – a tensão é de um pênalti – e um que estica os braços e recebe o bolaço no peito. Os dois lados comemoram com tiros. Estamos quites, parecem dizer – a bola é rasgada e do seu ventre saem saquinhos do mais puro pó – o jogo empatado, uma bela partida, 1 x 1.

quarta-feira, dezembro 13, 2006

Salão de beleza

- Faz minhas unhas?

A moça sentou-se no banquinho, pegou os dedos da cliente e botou, na ponta de cada um, uma unha.

- Faz meu cabelo?

O rapaz colou, fio por fio, uma longa cabeleira sobre seu crânio.

- Faz minha sobrancelha?

Veio outra moça e plantou-lhe um belo par de sobrancelhas negas sobre a superfície rigorosamente plana do rosto.

- Faz meus olhos?

Fez-se silêncio no salão.

A moça sentou-se no banquinho, pegou os dedos da cliente e botou, na ponta de cada um, uma unha.

- Faz meu cabelo?

O rapaz colou, fio por fio, uma longa cabeleira sobre seu crânio.

- Faz minha sobrancelha?

Veio outra moça e plantou-lhe um belo par de sobrancelhas negas sobre a superfície rigorosamente plana do rosto.

- Faz meus olhos?

Fez-se silêncio no salão.

segunda-feira, dezembro 11, 2006

Moonlight Serenate

Lua morta*

A noite é fria e carregamos os instrumentos. Bandolim, cavaquinho, violão, uma flauta. Nós somos um grupo coeso e vivemos conforme a música. Aí pintou um serviço, família de conceito, menina romântica, bairro distante. Então conversamos, acertamos a música, que tipo de andamento e tal e torcemos, torcemos muito por uma noite de lua morta, baça, escondida.

Rua torta*

O caminho é um samba de crioulo doido. É um bairro de classe média baixa, cheio de ruas tortas, ladeiras, um ou outro trecho mal formado. O rapaz do violão diz, meio que brincando, que o bairro é assombrado pelos fantasmas de antigos traficantes. Não brinca, cara. Aí dobramos à esquerda e na última esquina, afinamos os instrumentos: estilete, alicate, chave inglesa.

Tua porta*

Quando chegamos defronte a casa, tomamos o cuidado de uma inspeção ampla. Nenhuma alma na rua. Começamos baixinho com uns dedilhados. Quando, em crescendo, espero lascar com meu vozeirão, quando as primeiras pupilas das janelas acendem, eu dispenso um e outro, que dão a volta na casa. O combinado – o código musical – será tocado no momento certo. Lá estão o pai, a mãe, a filha e a empregada pendurados nas janelas. Eles riem embevecidos da serenata. Aumentamos o tom, quando sentimos, pelo compasso, que o serviço está para ser feito. Não se ouve nada, não há latidos de cães, e nos fundos da casa, a música chega no calculado refrão, indicando que podem dar conta, fazer a feira, raspar o tacho. Depois, recolhemos os instrumentos e nem sequer aceitamos as gorjetas. Saímos de fininho.

Contamos o produto, dividimos com justeza e olhamos pros lados, meio temerosos dos assaltos. Descemos o caminho de volta com a sensação dupla: dançamos conforme a música e eles dançam juntos.

*(Conto a partir do poema de Cassiano Ricardo, Serenata Sintética)

A noite é fria e carregamos os instrumentos. Bandolim, cavaquinho, violão, uma flauta. Nós somos um grupo coeso e vivemos conforme a música. Aí pintou um serviço, família de conceito, menina romântica, bairro distante. Então conversamos, acertamos a música, que tipo de andamento e tal e torcemos, torcemos muito por uma noite de lua morta, baça, escondida.

Rua torta*

O caminho é um samba de crioulo doido. É um bairro de classe média baixa, cheio de ruas tortas, ladeiras, um ou outro trecho mal formado. O rapaz do violão diz, meio que brincando, que o bairro é assombrado pelos fantasmas de antigos traficantes. Não brinca, cara. Aí dobramos à esquerda e na última esquina, afinamos os instrumentos: estilete, alicate, chave inglesa.

Tua porta*

Quando chegamos defronte a casa, tomamos o cuidado de uma inspeção ampla. Nenhuma alma na rua. Começamos baixinho com uns dedilhados. Quando, em crescendo, espero lascar com meu vozeirão, quando as primeiras pupilas das janelas acendem, eu dispenso um e outro, que dão a volta na casa. O combinado – o código musical – será tocado no momento certo. Lá estão o pai, a mãe, a filha e a empregada pendurados nas janelas. Eles riem embevecidos da serenata. Aumentamos o tom, quando sentimos, pelo compasso, que o serviço está para ser feito. Não se ouve nada, não há latidos de cães, e nos fundos da casa, a música chega no calculado refrão, indicando que podem dar conta, fazer a feira, raspar o tacho. Depois, recolhemos os instrumentos e nem sequer aceitamos as gorjetas. Saímos de fininho.

Contamos o produto, dividimos com justeza e olhamos pros lados, meio temerosos dos assaltos. Descemos o caminho de volta com a sensação dupla: dançamos conforme a música e eles dançam juntos.

*(Conto a partir do poema de Cassiano Ricardo, Serenata Sintética)

André Ricardo Aguiar

quarta-feira, novembro 29, 2006

Yes

O Y era tão nítido que quase podia vê-lo. Como se fosse uma imagem de ressonância magnética do crânio, mas sem imagem nenhuma, só a dor. Um repuxo em três pontos: um em cada têmpora e o último no alto da cabeça. Cordas de uma guitarra tensa que vibrava sem melodia.

Antes mesmo de abrir os olhos, pela manhã, já podia senti-lo, embora fosse impossível determinar sua causa. É só uma dor de cabeça, explicava a quem perguntava o motivo dos óculos escuros.

Um dia, um daqueles dias de Y em aço cravado nos miolos, pensamentos imprestáveis, uma irritação incontida, o médico do serviço de saúde da empresa bocejando entediado:

- Não posso lhe dar mais um dia de licença. Já é o oitavo deste mês. Dor de cabeça, agora, só daqui a uma semana, entendeu?

Fez que sym com a cabeça. Sym com Y.

E retornou à sua mesa.

Antes mesmo de abrir os olhos, pela manhã, já podia senti-lo, embora fosse impossível determinar sua causa. É só uma dor de cabeça, explicava a quem perguntava o motivo dos óculos escuros.

Um dia, um daqueles dias de Y em aço cravado nos miolos, pensamentos imprestáveis, uma irritação incontida, o médico do serviço de saúde da empresa bocejando entediado:

- Não posso lhe dar mais um dia de licença. Já é o oitavo deste mês. Dor de cabeça, agora, só daqui a uma semana, entendeu?

Fez que sym com a cabeça. Sym com Y.

E retornou à sua mesa.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, novembro 20, 2006

Uma semana toda de domingos

A primeira sensação que tive ao sair da prisão por um túnel lamacento foi a da abertura de um útero. A segunda, de desespero, porque o túnel dava para um fundo de poço. Um pouco mais estreito que minha ex-cela. Pelo que sei, fica em algo parecido a um matagal e de sua boca escancarada de céu vejo uma ramagem turva de árvores e uma vírgula de nuvem, além de um fio de alta tensão. E só.

Alimento-me das frutas podres que caem ocasionalmente por obra da ironia e mato minha sede com alguma chuva que sempre se avizinha. Tão só, não tenho ganas de voltar pelo túnel e morrer contrabandeando pequenas liberdades. De vez em quando, quando tenho forças, escalo o poço, mas invariavelmente caio com estrépito no lençol de folhas podres, urina e terra de ninguém. Assim, passo a maior parte do tempo dormindo com minhas feridas, esperando, respectivamente, que morra algo de mim nessa semana feita de domingos, esticada num calendário incerto em que minha existência fica mais ou menos rente à figura de Jó, sem nada, mas um nada mais patético, porque aqui neste poço nem Deus se dispôs a baixar e amaldiçoar a minha vida.

Ouço vez ou outra, barulho de terra caindo do túnel, onde mais uma vez apagam o registro. Ao fim do interminável domingo alcanço a borda do poço, já sem forças, e vejo, ainda com o fôlego pendurado, o mesmo pátio da cadeia, a sombra da nuvem que cobre a guarita do guarda, o fio de alta tensão que alimenta o holofote e a árvore doente e cativa. Não termino o pensamento, pois a bota do guarda me empurra de volta para o fundo do poço, e em vez de fruto, cai uma pá e um grunhido que diz cave de volta o seu túnel e comece de novo.

Alimento-me das frutas podres que caem ocasionalmente por obra da ironia e mato minha sede com alguma chuva que sempre se avizinha. Tão só, não tenho ganas de voltar pelo túnel e morrer contrabandeando pequenas liberdades. De vez em quando, quando tenho forças, escalo o poço, mas invariavelmente caio com estrépito no lençol de folhas podres, urina e terra de ninguém. Assim, passo a maior parte do tempo dormindo com minhas feridas, esperando, respectivamente, que morra algo de mim nessa semana feita de domingos, esticada num calendário incerto em que minha existência fica mais ou menos rente à figura de Jó, sem nada, mas um nada mais patético, porque aqui neste poço nem Deus se dispôs a baixar e amaldiçoar a minha vida.

Ouço vez ou outra, barulho de terra caindo do túnel, onde mais uma vez apagam o registro. Ao fim do interminável domingo alcanço a borda do poço, já sem forças, e vejo, ainda com o fôlego pendurado, o mesmo pátio da cadeia, a sombra da nuvem que cobre a guarita do guarda, o fio de alta tensão que alimenta o holofote e a árvore doente e cativa. Não termino o pensamento, pois a bota do guarda me empurra de volta para o fundo do poço, e em vez de fruto, cai uma pá e um grunhido que diz cave de volta o seu túnel e comece de novo.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, novembro 16, 2006

O brasão

- Um brasão, Heraldo?

Por que não? Já tinham tudo o que queriam. Só lhes faltava um passado.

- Como se faz um brasão?

Não é difícil. Nós mesmos nos outorgamos a honraria. O que nossa família fez que merecesse destaque?

- Teu pai matou dois homens.

- Ponha dois revólveres no desenho. Foi a bala.

- Quando você era pequeno, matou uma cobra a paulada.

- Ponha a cobra.

- Lembra quando o governador veio almoçar lá em casa? Eu assei um leitão. Posso botar o leitão?

- Põe, claro.

- E quando eu perdoei Zé Vicente?

Heraldo titubeou. A partida do caçula ainda lhe doía até os ossos. O rapaz batendo a porta de casa, gritando que não queria dinheiro sujo. As poucas notícias dando conta de Zé Vicente transformado em alfabetizador de adultos. Solteiro, divindo casa com um amigo. Pobre, afeminado, orgulhoso.

- Põe um punhal.

Severina Antônia Maria das Graças Assis da Silva não discutiu. Desenhou o punhal. À noite, começou a bordar. Os revólveres, a cobra, o leitão, o punhal. Com tudo pronto, pegou a linha preta e fez uma formiga, bem miúda, em cima do punhal.

Depois, bordou a agulha. E a linha. E ela própria bordando um brasão no centro do qual havia uma formiguinha. Era capaz de passar a noite inteira assim, mas lembrou do açucareiro destampado e correu para a cozinha.

Não se pode descuidar com as formigas.

Elas não dormem jamais.

Rosa Amanda Strausz

Ilustração: Moebius Strip II - M.C.Escher

segunda-feira, novembro 06, 2006

Chuvas

São tão belas as chuvas que descobri como formá-las. As nuvens são como essas roupas consentidas pelos fantasmas que se desassombram da gente. Acenam do varal. Ninguém pode contar-lhes as mais variadas viagens da forma. Tudo por culpa do vento, primo das chuvas. Algumas pressentidas como o melhor segredo depois do sermão do avô ou antes do fim da meninice.

Sabe-se lá onde nascem seus sítios de água. Cada gota segue uma direção, como um pensamento que se entrega à dispersão geral das coisas: pensamento, gota, lembrança, outra gota, respingos que parecem se dirigir para a eternidade. A chuva, as chuvas. Todo plural regando a palavra. As águas, como são conhecidas, no piquenique líquido de repiques e remorsos, selva de minúsculos códigos morses que, entre a sintaxe da ventaria e a melancólica posição de buda de certos moluscos, fazem dos frades de pedra pontos de encontro do musgo.

Os relógios, em dias de chuva, são mais cabisbaixos, seguem rentes ao chão das horas; as cacimbas sofrem de bulício, as cisternas engravidam. O mato cresce, maduro, ciente de ser a onda verde, o mar triste dos bovinos.

Hoje, se me perguntam sobre chuvas, mesmo entretecido de uma goteira de prédio cinzento na cidade grande, digo que sou formado em chuvas do interior. Das antigas.

Sabe-se lá onde nascem seus sítios de água. Cada gota segue uma direção, como um pensamento que se entrega à dispersão geral das coisas: pensamento, gota, lembrança, outra gota, respingos que parecem se dirigir para a eternidade. A chuva, as chuvas. Todo plural regando a palavra. As águas, como são conhecidas, no piquenique líquido de repiques e remorsos, selva de minúsculos códigos morses que, entre a sintaxe da ventaria e a melancólica posição de buda de certos moluscos, fazem dos frades de pedra pontos de encontro do musgo.

Os relógios, em dias de chuva, são mais cabisbaixos, seguem rentes ao chão das horas; as cacimbas sofrem de bulício, as cisternas engravidam. O mato cresce, maduro, ciente de ser a onda verde, o mar triste dos bovinos.

Hoje, se me perguntam sobre chuvas, mesmo entretecido de uma goteira de prédio cinzento na cidade grande, digo que sou formado em chuvas do interior. Das antigas.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, novembro 02, 2006

Almoço de domingo

A luz da manhã invade o quarto feito um estampido. Cheiro de fruta quente, galinhas mortas, verduras urgentes, peixes que lentamente perdem seu frescor. Caixotes jogados do alto dos caminhões, gritos e a ladainha dos feirantes compõem uma sinfonia nervosa, fundo musical adequado para completar o cenário: é dia de festa.

Clara sai à rua sem nem mesmo tomar café. Cai da cama diretamente para a feira livre. Precisa fazer compras para o almoço. É dia de festa, os sentidos pedem alimento especial.

Percorre as barracas meio nervosamente. Tudo igual: laranja, quiabo, alho, louro, as flores de sempre. Até que enxerga uma barraquinha nova, miúda, cuja estrutura quase não se vê de tão abarrotada de mercadorias. Um pouco de tudo. Berinjelas minúsculas, alfavaca, peixes de cintilação multicolorida, cardamomo, garrafas azuis e verdes, palha de milho, fitas amarelas, louça de brechó, perdizes vivas, favas de baunilha, fumo de rolo, chá de tangerina.

Olha tudo. Embrulha os peixes nas fitas, banha as perdizes com as garrafadas, enche xicrinhas de borda dourada com feijões verdes. Sai dali com a sacola pesada.

Hoje é dia de servir risadas aos convidados.

Clara sai à rua sem nem mesmo tomar café. Cai da cama diretamente para a feira livre. Precisa fazer compras para o almoço. É dia de festa, os sentidos pedem alimento especial.

Percorre as barracas meio nervosamente. Tudo igual: laranja, quiabo, alho, louro, as flores de sempre. Até que enxerga uma barraquinha nova, miúda, cuja estrutura quase não se vê de tão abarrotada de mercadorias. Um pouco de tudo. Berinjelas minúsculas, alfavaca, peixes de cintilação multicolorida, cardamomo, garrafas azuis e verdes, palha de milho, fitas amarelas, louça de brechó, perdizes vivas, favas de baunilha, fumo de rolo, chá de tangerina.

Olha tudo. Embrulha os peixes nas fitas, banha as perdizes com as garrafadas, enche xicrinhas de borda dourada com feijões verdes. Sai dali com a sacola pesada.

Hoje é dia de servir risadas aos convidados.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, outubro 30, 2006

Observações metroviárias

Naquela estação tem um metrô fixo. Proposta de uma pequena empresa para os sem destino. Para quem não sabe onde pousar, para os cansados das chegadas e partidas, para os excêntricos. Um metrô com o mesmo comprimento da estação. Cujas portas se abrem, onde os passageiros tomam os assentos e recebem, através de projeções, imagens corridas de paisagens, bairros felizes, subúrbios idílicos. O metrô tem motores que acionam a trepidação e uma voz que anuncia paragens. É só um pouquinho mais caro que o metrô convencional. Mas já é um grande passo que o metrô não avance um metro.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, outubro 26, 2006

Atraso de vida

Quando eu era adulta, quis ter tempo. Um bicho macio e dócil, que me estendesse a patinha sempre que eu pedisse e voltasse conformado para sua gaiola quando eu assim o desejasse.

Gastei anos no adestramento, criei cronômetros de açúcar e chicotes verbais, tracei itinerários e gestuais.

Hoje, dormimos os dois aninhados entre os ponteiros de um relógio cujo ritmo não é ditado por nenhum de nós.

Gastei anos no adestramento, criei cronômetros de açúcar e chicotes verbais, tracei itinerários e gestuais.

Hoje, dormimos os dois aninhados entre os ponteiros de um relógio cujo ritmo não é ditado por nenhum de nós.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, outubro 23, 2006

Gato e canário

Quando eu era adolescente eu quis um gato: meu primo prontamente atendeu: entrou-me em casa com encarquilhada gaiola e sério canário. Tolo pássaro, eu disse. E quis logo que, à primeira falha, estourasse de tanto cantar. Era mudo, soube depois. Meu primo disse que o conservasse, pois era raro: um canário neurastênico.

Quando eu era adolescente eu quis um gato: meu primo prontamente atendeu: entrou-me em casa com encarquilhada gaiola e sério canário. Tolo pássaro, eu disse. E quis logo que, à primeira falha, estourasse de tanto cantar. Era mudo, soube depois. Meu primo disse que o conservasse, pois era raro: um canário neurastênico.Contra minha vontade, e desejando sempre a oportunidade de enfiar um gato aqui em casa, fui aturando a avezinha amarela. Estabeleci o fingimento de dar alpistes sem dar verdadeiramente: que morresse de fome ou de colapso nervoso. Vi que me encarava e no fundo de suas pupilas fervia o caldinho de seu ódio. Eu não deixava por menos. À parte o mutismo dos meus dias, de vez em quanto eu mesmo assoviava, por pirraça, uma ária qualquer, um hino de futebol, um samba. E a avezinha, muda, como se empalhada, um bico de indignação.

Quis um gato, e ainda mais: queria deixar o meu carinho para algo, um contraponto para a superstição de possuir uma ave idiota e estressada. Um dia apareceu-me uma vendedora de enciclopédias e contou, no calor da conversa, que possuía um filhote, já caçador de ratos e todo independente. No dia seguinte, apresentei o gato ao canário. Rindo-me por dentro, pareceu-me ver no contato um certo clima de arena romana.

Não me lembro se fiz de propósito ou se foi arroubo besta de antipatia. Sei que, por decisão higiênica, quis limpar a gaiola. Meti o canário numa caixa de papelão onde depositei numa mesinha, lá no quintal. Terminado o serviço, já no banho me dei conta: imaginava que por estas horas o gato já teria papado o passarinho. Corri do banheiro (nessas alturas odiava menos o canário) e – susto – vi sinais de arrombamento no caixote. O canário jazia extenuado, com restos de fúria, manchas de sangue no bico e uma nuvem de pelos ao redor. Transplantei-o para a gaiola. Foi encontrar o felino horas depois, tremido e roto entre umas malas e entulhos debaixo de um fogão à lenha aposentado. Era pouco menos que um gato, perdido o olho.

*Tela de Paul Klee

André Ricardo Aguiar

quarta-feira, outubro 18, 2006

Pluma

Para Rona

Então, o anjo dá uma gargalhada e grita: “é agora!”. E sai ventando sem esperar pelo milagre. Manutenção é trabalho humano.

Enquanto a última pena de asa não desaparece na poeira, tudo pode acontecer. A mulher do executivo dá à luz três gêmeos xifópagos que recusam cirurgia. A sequóia cresce na horizontal, como uma gigantesca planta rasteira, e invade a BR-3. O anel de noivado cai do bolso do rapaz e rola até os pés do garçom, que retribui com um sorriso apaixonado. O gato prestes a cair do telhado dá risada e sai voando. A chacoalhada mais forte do ônibus lotado faz reviver o corpo de uma senhora que já julgava as alegrias úmidas para sempre perdidas. O mau aluno escreve poemas na aula de matemática e descobre a fórmula de uma nova vacina. A gente encontra um velho amigo que nunca viu antes e celebra.

É a última pena do anjo, aquela que flutua na poeira da estrada, ainda misturada com cheiro de gasolina e mundo.

A única capaz de produzir milagres reais.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, outubro 16, 2006

O cúspula

O cúspula é um animal de médio porte, de pelo rasteiro. Emite um cheiro desagradável e tem como defesa o grito agudo, capaz de partir copos de vidro, cristal. Não existe notícia de caçadores de cúspulas. Mas os que se arriscam à lenda, esses velhinhos surdos que caçaram na floresta, no capão, explicam que a surdez foi acidente com cúspulas. Uma história mal contada, por sinal. Um cúspula ataca no grito, vive solitário e seus hábitos lembram os de um macaco assustado ou de um tatu muito tímido. Quando um cúspula encontra outro, só um sairá vivo. A morte de um cúspula é de mau agouro – e nas matas, os galhos e arbustos devassados indicam que um cúspula foi cuspido para fora da vida. O cheiro é mais insuportável ainda. Os pelos são duros, e quando roçam, sem querer, em outro bicho ou mesmo em gente, causam feridas profundas. Nunca mais foram vistos, mas nos lugares em que habitavam o ouvido apurado percebe uma eletricidade tremelicante no ar.

André Ricardo Aguiar

quarta-feira, outubro 11, 2006

Noiva no sinal vermelho

Mas não tem juízo, essa moça. Tão bonita no seu carro. Sei de tudo. Olho tudo daqui da minha janela. Tenho visão privilegiada do sinal que obriga os carros a pararem por tanto tempo. Eles, os motoristas, amaldiçoam o cruzamento. Eu, não. Gosto dele. Lento, me dá tempo de espiar por dentro dos carros, ver as pessoas, saber quem passa aqui todo dia e quem está só de passagem.

Essa moça, a sem-juízo, vem todo dia, menos sábado e domingo. À mesma hora. Oito e meia da manhã, pouco mais pouco menos, chega o carrinho dela. Deve ir para o trabalho. É azul, veja só que cor mais sem graça para um carro. Tem jeito de ser pintado. Tem jeito de ser velho. Mas ela é nova, a moça. E bonitinha mesmo.

Chega com os vidros fechados. Mas não tem a menor pinta de ter ar refrigerado ali dentro, não. Em dia de muito calor, ela deixa uma frestinha em cima. E pára no sinal com um ar já meio cansado, meio impaciente. Oito da manhã e já impaciente.

Acho que ela vai para o trabalho. E não gosta do trabalho. Chega com uma cara meio sofrida, como se tivesse deixado em casa alguma coisa muito importante, muito boa, que não merecia ser trocada pelo emprego.

Mas não tem juízo. Sei, eu sei de tudo. Sei até que ela tem bom coração. Não fosse por isso, o que explicaria todo dia ela abrir os vidros para o sujeito que vende bala no sinal?

Esse sujeito está aqui faz bem uns três anos. Também chega todo dia muito cedo e traz uma caixinha de pastilhas de hortelã. O porteiro do prédio diz que ele é velho de rua. Diz que ficava antes na esquina da Barão do Flamengo com Praia. Depois, foi para a São Clemente.

É danado o sujeito. Sabe onde o trânsito engarrafa. O porteiro diz também que ele já foi muito engraçado, que fazia todo mundo rir e comprar muita pastilha. Conta que ele vende bala no sinal desde menino. Imagine, esse sujeito parece mais velho do que eu.

Não vejo a menor graça nele. Aliás, acho o homem perigoso. De tão magro, os olhos pulam da cara preta e barbada. Não faz força para manter os olhos abertos, não. Estão sempre meio fechados, meio olhando para todos os lados. E explora os motoristas. Nunca vi uma pastilha de hortelã tão cara. Meu deus do céu! Só mesmo intimidados, os de-carro pagam um real inteiro por uma pastilha que custa dez centavos em qualquer botequim.

Todo mundo fecha o vidro para ele. Todo mundo tem medo. Menos a moça bonita e sem juízo. Ela abre. Abre o vidro e compra uma montanha de pastilhas. Todo dia.

O espertinho já conhece o carro. É só ver a lataria azul aparecendo que corre na direção da moça, gritando que ela é noiva dele, que ele vai casar com ela, que ela é linda, vê se pode uma coisa dessas. E a sem-juízo dá todo dia um real, às vezes cinco reais quando ele diz que está fazendo aniversário. Esse sujeito diz que faz aniversário bem umas dez vezes por ano. Mas ela faz que não percebe e compra cinco reais de pastilha. Ele fica gritando da calçada quando ela parte. Grita que ela é linda. Que vai casar com ela. Ele tem o olho doido e só eu sei disso.

Semana passada, ela chegou mais animadinha. Ainda tinha no rosto uns restos de sorriso, daqui eu podia ver. E, quando parou no sinal, deu pra ver direitinho um anel bem grande, lindo, reluzente, uma estrela no dedo.

O maluco das pastilhas também viu. Perguntou do anel novo. Ela respondeu rindo, o vidro todo arriado, que tinha ficado noiva de um homem rico, ia até mudar de carro. Que o moço do sinal prestasse atenção. Dia desses, ela ia chegar num carrão. Mas ia abrir o vidro e comprar pastilha, ia sim.

-- Mas você é minha noiva – gritou o das pastilhas, enquanto o carro sumia no sinal verde.

Ela não viu. Mas eu, sim. Eu vejo tudo.

Eu vi o brilho da perda nos olhos dele. E ouvi os gritos que ele deu o dia inteiro. Você é minha noiva, ela berrava para todas as mulheres que paravam no sinal. Elas, que têm juízo, fechavam bem os vidros e fingiam que não tinha nada demais acontecendo do lado de fora.

Estou aqui, da minha janela, rezando para que a moça bonita tome juízo e mude de caminho.

Esse homem já perdeu demais.

E ela ainda nem começou a compreender o brilho que acende as manhãs de cada um de nós.

Essa moça, a sem-juízo, vem todo dia, menos sábado e domingo. À mesma hora. Oito e meia da manhã, pouco mais pouco menos, chega o carrinho dela. Deve ir para o trabalho. É azul, veja só que cor mais sem graça para um carro. Tem jeito de ser pintado. Tem jeito de ser velho. Mas ela é nova, a moça. E bonitinha mesmo.

Chega com os vidros fechados. Mas não tem a menor pinta de ter ar refrigerado ali dentro, não. Em dia de muito calor, ela deixa uma frestinha em cima. E pára no sinal com um ar já meio cansado, meio impaciente. Oito da manhã e já impaciente.

Acho que ela vai para o trabalho. E não gosta do trabalho. Chega com uma cara meio sofrida, como se tivesse deixado em casa alguma coisa muito importante, muito boa, que não merecia ser trocada pelo emprego.

Mas não tem juízo. Sei, eu sei de tudo. Sei até que ela tem bom coração. Não fosse por isso, o que explicaria todo dia ela abrir os vidros para o sujeito que vende bala no sinal?

Esse sujeito está aqui faz bem uns três anos. Também chega todo dia muito cedo e traz uma caixinha de pastilhas de hortelã. O porteiro do prédio diz que ele é velho de rua. Diz que ficava antes na esquina da Barão do Flamengo com Praia. Depois, foi para a São Clemente.

É danado o sujeito. Sabe onde o trânsito engarrafa. O porteiro diz também que ele já foi muito engraçado, que fazia todo mundo rir e comprar muita pastilha. Conta que ele vende bala no sinal desde menino. Imagine, esse sujeito parece mais velho do que eu.

Não vejo a menor graça nele. Aliás, acho o homem perigoso. De tão magro, os olhos pulam da cara preta e barbada. Não faz força para manter os olhos abertos, não. Estão sempre meio fechados, meio olhando para todos os lados. E explora os motoristas. Nunca vi uma pastilha de hortelã tão cara. Meu deus do céu! Só mesmo intimidados, os de-carro pagam um real inteiro por uma pastilha que custa dez centavos em qualquer botequim.

Todo mundo fecha o vidro para ele. Todo mundo tem medo. Menos a moça bonita e sem juízo. Ela abre. Abre o vidro e compra uma montanha de pastilhas. Todo dia.

O espertinho já conhece o carro. É só ver a lataria azul aparecendo que corre na direção da moça, gritando que ela é noiva dele, que ele vai casar com ela, que ela é linda, vê se pode uma coisa dessas. E a sem-juízo dá todo dia um real, às vezes cinco reais quando ele diz que está fazendo aniversário. Esse sujeito diz que faz aniversário bem umas dez vezes por ano. Mas ela faz que não percebe e compra cinco reais de pastilha. Ele fica gritando da calçada quando ela parte. Grita que ela é linda. Que vai casar com ela. Ele tem o olho doido e só eu sei disso.

Semana passada, ela chegou mais animadinha. Ainda tinha no rosto uns restos de sorriso, daqui eu podia ver. E, quando parou no sinal, deu pra ver direitinho um anel bem grande, lindo, reluzente, uma estrela no dedo.

O maluco das pastilhas também viu. Perguntou do anel novo. Ela respondeu rindo, o vidro todo arriado, que tinha ficado noiva de um homem rico, ia até mudar de carro. Que o moço do sinal prestasse atenção. Dia desses, ela ia chegar num carrão. Mas ia abrir o vidro e comprar pastilha, ia sim.

-- Mas você é minha noiva – gritou o das pastilhas, enquanto o carro sumia no sinal verde.

Ela não viu. Mas eu, sim. Eu vejo tudo.

Eu vi o brilho da perda nos olhos dele. E ouvi os gritos que ele deu o dia inteiro. Você é minha noiva, ela berrava para todas as mulheres que paravam no sinal. Elas, que têm juízo, fechavam bem os vidros e fingiam que não tinha nada demais acontecendo do lado de fora.

Estou aqui, da minha janela, rezando para que a moça bonita tome juízo e mude de caminho.

Esse homem já perdeu demais.

E ela ainda nem começou a compreender o brilho que acende as manhãs de cada um de nós.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, outubro 09, 2006

Surras

Na casa de meus pais a surra cantava quase todo dia. Como tudo era apertado, a pancadaria significava mais alguma coisa quebrada além dos ossos. Eu nem sentia tanta dor assim: pródigo em ser o escolhido, tinha então um jeito de evitar as partes ou apelava para o que eu chamava de a fuga do rato, me esgueirando do cinto ou do chinelo e indo parar em alguma grande gaveta (enquanto, abafados, os gemidos de cumplicidade mórbida dos meus irmãos indicavam novas possibilidades de surra à mesma noite).

O gosto pela violência sempre foi uma constante aqui. Meu pai chegava do trabalho já puto com alguma coisa e pouco antes de afundar a cara num pântano de sopa, praticava alguma pancadaria, indo, numa escala evolutiva, desde o cão até o nosso vovozinho (velho, mas não fraco, frequentava a academia e sabia se defender com a bengala). Tínhamos o chamado quarto da gravidade: um minúsculo cubículo onde uma boa sova era aplicada. Aliás, uma arte da surra se formava ali: depois de alguns minutos, o carrasco e a vítima literalmente perdiam o chão e planavam, entre respingos de suor e sangue.

A convivência estava ficando insuportável. Ainda que fôssemos uma família de sangue quente, tínhamos um forte sentimento de ligação, uma fraternidade que ultrapassava o limite daquelas paredes sujas e amassadas. Vovô aumentava a frequência dos treinos de halterofilismo e remoia nos bolsos sabe-se lá que perdido estilete. Apenas uma vez, quando perdemos o nosso irmão caçula numa briga de gangues no quintal (acho que titio estava do lado oposto...) é que ficamos um pouco estremecidos e volta e meia o jantar ficava com um travo na garganta de alguém e mamãe rompeu a chorar uma ou outra vez, a arma carregada entre os vidros de tempero.

A violência não leva a nada, disse eu sossegadamente. Mamãe estava só e a tarde era uma das mais calmas, só com o eco da louça quebrada em próxima vizinhança. Minha mãe tomou um susto, tirou o bebê que mordia o seu peito e o pôs no cercado, puxou delicadamente a orelha defeituosa que eu tinha e disse, Olha aqui, nunca mais repita isso - e com o alicate que tinha por perto, arrancou-me uma unha como lição. Nunca mais me esqueci a crueldade da minha frase. Nem sei se minha mãe perdoou aquilo. Ou se contou a meu pai; ou se propôs a dar mais lições. Por via das dúvidas, hoje fico mais tempo no quarto, à espreita. E meu irmão me vendeu uma arma, ainda que por um preço exorbitante.

A gente nunca sabe a família que tem.

O gosto pela violência sempre foi uma constante aqui. Meu pai chegava do trabalho já puto com alguma coisa e pouco antes de afundar a cara num pântano de sopa, praticava alguma pancadaria, indo, numa escala evolutiva, desde o cão até o nosso vovozinho (velho, mas não fraco, frequentava a academia e sabia se defender com a bengala). Tínhamos o chamado quarto da gravidade: um minúsculo cubículo onde uma boa sova era aplicada. Aliás, uma arte da surra se formava ali: depois de alguns minutos, o carrasco e a vítima literalmente perdiam o chão e planavam, entre respingos de suor e sangue.

A convivência estava ficando insuportável. Ainda que fôssemos uma família de sangue quente, tínhamos um forte sentimento de ligação, uma fraternidade que ultrapassava o limite daquelas paredes sujas e amassadas. Vovô aumentava a frequência dos treinos de halterofilismo e remoia nos bolsos sabe-se lá que perdido estilete. Apenas uma vez, quando perdemos o nosso irmão caçula numa briga de gangues no quintal (acho que titio estava do lado oposto...) é que ficamos um pouco estremecidos e volta e meia o jantar ficava com um travo na garganta de alguém e mamãe rompeu a chorar uma ou outra vez, a arma carregada entre os vidros de tempero.

A violência não leva a nada, disse eu sossegadamente. Mamãe estava só e a tarde era uma das mais calmas, só com o eco da louça quebrada em próxima vizinhança. Minha mãe tomou um susto, tirou o bebê que mordia o seu peito e o pôs no cercado, puxou delicadamente a orelha defeituosa que eu tinha e disse, Olha aqui, nunca mais repita isso - e com o alicate que tinha por perto, arrancou-me uma unha como lição. Nunca mais me esqueci a crueldade da minha frase. Nem sei se minha mãe perdoou aquilo. Ou se contou a meu pai; ou se propôs a dar mais lições. Por via das dúvidas, hoje fico mais tempo no quarto, à espreita. E meu irmão me vendeu uma arma, ainda que por um preço exorbitante.

A gente nunca sabe a família que tem.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, outubro 05, 2006

Solo para fundo de mar

Para quem escuta, o som de um tapa na cara se limita a uma nota. Semibreve. Ninguém suspeita da polifonia corporal que vibra sem partitura ou controle.

Muda como eu. Como agora.

Posso escutar o som do sangue arranhando veias, o estrondo da adrenalina disparando seus processos, a mudança de cor da pele.

Só o que não se ouve é minha voz.

Desde que ele começou a falar, me deixei despencar em um abismo líquido e interminável. Sou um peixe, só escuto o que dizem minhas células.

Ele fala há muitos anos, mas sua voz vem de longe, de outro além, um cosmo inteiro serve de barreira entre meus ouvidos e a torrente de palavras que ele despeja. Grita que não é um fracassado, urra planos mirabolantes, promete cornucópias.

Me limito a olhar sua barba por fazer, sua cara de sono, a raiva que o envolve como um casaco estragado, o calor de seus caninos. Não preciso fechar os ouvidos, não se trata de uma sereia, é só um touro castrado.

Você vem comigo, vamos vender tudo, vamos começar uma vida nova bem longe daqui, ele alucina. E eu só olho, uma escama afiada em cada pupila, no meu dinheiro ninguém põe a mão. Foi arrancado de cada minuto de trabalho meu enquanto ele sonhava uma vida que não pode mais existir no futuro, porque já se acabou.

Ficar em silêncio foi uma conquista, urdida com capricho ao longo de muitos anos. No começo, eu aconselhava. Mais tarde, argumentava. Uns anos mais e respondia ofensas com outras ofensas. Até o dia em que percebi que não existia palavra mágica, nem prece, nem poema, nem insulto capaz de produzir respostas. Estava diante de uma solidão absoluta, de um código desprovido de senhas, de um fim fechado dentro do fim: como um abismo seco.

Então, me calei e, pela primeira vez, meu silêncio foi cortado pelo som de uma bofetada. Só abri a boca para sorrir.

Foi quando senti que tinha os dentes gelados.

Muda como eu. Como agora.

Posso escutar o som do sangue arranhando veias, o estrondo da adrenalina disparando seus processos, a mudança de cor da pele.

Só o que não se ouve é minha voz.

Desde que ele começou a falar, me deixei despencar em um abismo líquido e interminável. Sou um peixe, só escuto o que dizem minhas células.

Ele fala há muitos anos, mas sua voz vem de longe, de outro além, um cosmo inteiro serve de barreira entre meus ouvidos e a torrente de palavras que ele despeja. Grita que não é um fracassado, urra planos mirabolantes, promete cornucópias.

Me limito a olhar sua barba por fazer, sua cara de sono, a raiva que o envolve como um casaco estragado, o calor de seus caninos. Não preciso fechar os ouvidos, não se trata de uma sereia, é só um touro castrado.

Você vem comigo, vamos vender tudo, vamos começar uma vida nova bem longe daqui, ele alucina. E eu só olho, uma escama afiada em cada pupila, no meu dinheiro ninguém põe a mão. Foi arrancado de cada minuto de trabalho meu enquanto ele sonhava uma vida que não pode mais existir no futuro, porque já se acabou.

Ficar em silêncio foi uma conquista, urdida com capricho ao longo de muitos anos. No começo, eu aconselhava. Mais tarde, argumentava. Uns anos mais e respondia ofensas com outras ofensas. Até o dia em que percebi que não existia palavra mágica, nem prece, nem poema, nem insulto capaz de produzir respostas. Estava diante de uma solidão absoluta, de um código desprovido de senhas, de um fim fechado dentro do fim: como um abismo seco.

Então, me calei e, pela primeira vez, meu silêncio foi cortado pelo som de uma bofetada. Só abri a boca para sorrir.

Foi quando senti que tinha os dentes gelados.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, outubro 02, 2006

Espelhos e olhares

A primeira vez que a vi ela não me olhou. Mas me causou profunda impressão sua cabeleira basta de serpentes. Eu era um simples advogado e fui contratado para uma questão simples. Essa primeira visita, intermediada por sua governanta numa impressionante mansão, foi marcante. Medusa era uma mulher voluptuosa, de voz doce, porém enérgica. A questão nem vem ao caso. Mas o espelhinho bem posicionado na mesa foi o nosso primeiro flerte. Outros viriam.

Passei a visitá-la constantemente. Com um pouco mais de dois ou três meses, admitimos uma paixão avassaladora. Ato contínuo, fui de malas prontas para sua casa. O casamento foi uma cerimônia simples e preferi estar de olhos vendados para o beijo de núpcias.

O casamento parecia ir de bem a melhor. Graças a sua fortuna, deixei de exercer minha profissão e passei a dedicar-me a futilidades culturais. Não recebia os amigos porque minha mulher, um dia, mostrou no salão norte, o efeito de tentar fazer amizades: uma imensa coleção de estátuas lívidas, aterrorizadas, mudas.

Depois de uma longa conversa com os olhos baixos, pedi a Medusa que aumentasse o arsenal de espelhos na nossa casa. Custava-me o meu desejo, o meu amor, não ter sequer a hombridade de encarar minha esposa nas questões mais banais. Já tinha vencido a repulsa inicial de passar a mão na sua cabeleira – onde, felizmente, suas cobrinhas foram esterilizadas nos venenos e levemente picavam meus dedos em dias de maior excitação. Só faltava o contato fundamental dos nossos olhares. O que era simples: uma coleção de espelhos de variados tamanhos, posicionados em todos os cantos da mansão. Não esqueci de incluir na lista, com certo gosto malicioso, o espelho oval para o nosso quarto.

Medusa tinha a alma melancólica. Também era insegura. Mas gostava de mim. E não se perdoaria se um acidente me petrificasse. Concordou em parte, embora não confiasse em espelhos. A duplicação de uma coisa tão relativa quanto à realidade não a deixava menos mitológica. Temia pelo pior.

Os espelhos foram pendurados. Eu mesmo adquiri um espelhinho de bolso e, em momentos de intimidade ou quando precisava dizer uma palavra de carinho, gostava de olhar no reflexo. Cada dia me apaixonava mais. E em cada vez, minha Medusa encontrava-se mais e mais angustiada. O ato de mirar um espelho, seja em qualquer canto da casa, parecia superficial. Como uma amortização da repulsa. Em momentos de maior desespero, Medusa movia seus olhos rapidamente pelo meu rosto. Dispensava os espelhos e eu aceitava uma piscadela, ainda que temerária. O resultado afetou minha pele: uma leve casca de mármore, removida com um pequeno pente.

Aumentei a quantidade de espelhos. A casa toda parecia uma dessas construções de ilusão de ótica. Isolamos-nos do mundo. É triste dizer, mas o casamento estava em crise. Mas passeávamos pelo jardim e deixamos aos cuidados de nossa descendência – sim, tivemos filhos – a manutenção da mansão. E distraídos, ao fazer um balanço do casamento, decidi que, mesmo não conhecendo minha mulher nos seus secretos sentimentos, por achar que só no olhar desvendaria certo código, juraria eterno amor. E como havia esquecido o espelhinho – ou talvez fiz de propósito – olhei nos seus olhos. Ela tremia de emoção, quase não sustentando o olhar. Amei-a até aquele momento. Depois me afastei, deixando uma bela estátua no banco do jardim. Meu coração tornou-se pedra.

Passei a visitá-la constantemente. Com um pouco mais de dois ou três meses, admitimos uma paixão avassaladora. Ato contínuo, fui de malas prontas para sua casa. O casamento foi uma cerimônia simples e preferi estar de olhos vendados para o beijo de núpcias.

O casamento parecia ir de bem a melhor. Graças a sua fortuna, deixei de exercer minha profissão e passei a dedicar-me a futilidades culturais. Não recebia os amigos porque minha mulher, um dia, mostrou no salão norte, o efeito de tentar fazer amizades: uma imensa coleção de estátuas lívidas, aterrorizadas, mudas.

Depois de uma longa conversa com os olhos baixos, pedi a Medusa que aumentasse o arsenal de espelhos na nossa casa. Custava-me o meu desejo, o meu amor, não ter sequer a hombridade de encarar minha esposa nas questões mais banais. Já tinha vencido a repulsa inicial de passar a mão na sua cabeleira – onde, felizmente, suas cobrinhas foram esterilizadas nos venenos e levemente picavam meus dedos em dias de maior excitação. Só faltava o contato fundamental dos nossos olhares. O que era simples: uma coleção de espelhos de variados tamanhos, posicionados em todos os cantos da mansão. Não esqueci de incluir na lista, com certo gosto malicioso, o espelho oval para o nosso quarto.

Medusa tinha a alma melancólica. Também era insegura. Mas gostava de mim. E não se perdoaria se um acidente me petrificasse. Concordou em parte, embora não confiasse em espelhos. A duplicação de uma coisa tão relativa quanto à realidade não a deixava menos mitológica. Temia pelo pior.

Os espelhos foram pendurados. Eu mesmo adquiri um espelhinho de bolso e, em momentos de intimidade ou quando precisava dizer uma palavra de carinho, gostava de olhar no reflexo. Cada dia me apaixonava mais. E em cada vez, minha Medusa encontrava-se mais e mais angustiada. O ato de mirar um espelho, seja em qualquer canto da casa, parecia superficial. Como uma amortização da repulsa. Em momentos de maior desespero, Medusa movia seus olhos rapidamente pelo meu rosto. Dispensava os espelhos e eu aceitava uma piscadela, ainda que temerária. O resultado afetou minha pele: uma leve casca de mármore, removida com um pequeno pente.

Aumentei a quantidade de espelhos. A casa toda parecia uma dessas construções de ilusão de ótica. Isolamos-nos do mundo. É triste dizer, mas o casamento estava em crise. Mas passeávamos pelo jardim e deixamos aos cuidados de nossa descendência – sim, tivemos filhos – a manutenção da mansão. E distraídos, ao fazer um balanço do casamento, decidi que, mesmo não conhecendo minha mulher nos seus secretos sentimentos, por achar que só no olhar desvendaria certo código, juraria eterno amor. E como havia esquecido o espelhinho – ou talvez fiz de propósito – olhei nos seus olhos. Ela tremia de emoção, quase não sustentando o olhar. Amei-a até aquele momento. Depois me afastei, deixando uma bela estátua no banco do jardim. Meu coração tornou-se pedra.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, setembro 28, 2006

Tempo III

Ganhou três gravuras chinesas com fundo vermelho. Uma borboleta ladeada por dois morcegos; um peixe e um dragão. Emoldurou o presente em laca e pendurou na sala, adivinhando significados místicos nos quadros e nas intenções de quem os deu.

Eram três ilustrações para rótulos de caixas de fósforo, descobriu anos depois. E ficou ainda mais encantada com a irrupção daquela beleza repentina. Desde esse dia, quando lhe perguntam o que querem dizer as gravuras, sorri misteriosa. De que adiantaria explicar a morte dos nossos pequenos deuses?

*Conto extraído do livro Mínimo Múltiplo Comum.

Eram três ilustrações para rótulos de caixas de fósforo, descobriu anos depois. E ficou ainda mais encantada com a irrupção daquela beleza repentina. Desde esse dia, quando lhe perguntam o que querem dizer as gravuras, sorri misteriosa. De que adiantaria explicar a morte dos nossos pequenos deuses?

*Conto extraído do livro Mínimo Múltiplo Comum.

Rosa Amanda Strauz

segunda-feira, setembro 25, 2006

Soldadinho de chumbo

Era um soldadinho de chumbo e estava apaixonado pela bailarina da caixinha de música. Um chuvoso dia (folga dos brinquedos) propôs um passeio pelo armário. Já ia alta a lua recortada de alumínio. Sentaram-se à sombra de um grande joão-teimoso. E embora fosse de chumbo, o soldadinho derretia-se facilmente em afagos. Contava aventuras de guerra, dizia poemas épicos resumidos, marchava miudinho. A bailarina achando tudo aquilo divertido apenas.

Um dia, convocado, o bonequinho foi para a guerra. Longe, longe - no outro lado do quarto. A vida era dura, os soldados dormiam em caixas de fósforos abandonadas. O soldadinho escrevia cartas de amor e mandava por um camundongo. Nenhuma foi respondida. Até que a guerra se finda de uma vez e eis que o soldadinho de chumbo tem menos chumbo - perdera uma perna - e mais coração.

Mas grande desilusão! Manca que manca, sofre mais do que todas as batalhas perdidas. Encontra sua amada bailarinha nos braços de outro. Por sinal, um sujeito metido à pelúcia. Fora traído por um ursinho.

Um dia, convocado, o bonequinho foi para a guerra. Longe, longe - no outro lado do quarto. A vida era dura, os soldados dormiam em caixas de fósforos abandonadas. O soldadinho escrevia cartas de amor e mandava por um camundongo. Nenhuma foi respondida. Até que a guerra se finda de uma vez e eis que o soldadinho de chumbo tem menos chumbo - perdera uma perna - e mais coração.

Mas grande desilusão! Manca que manca, sofre mais do que todas as batalhas perdidas. Encontra sua amada bailarinha nos braços de outro. Por sinal, um sujeito metido à pelúcia. Fora traído por um ursinho.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, setembro 21, 2006

O muro próprio

Denise comprou a casa. Perto demais da favela, mas sua. E tem quintal para os meninos. Falta só fazer o muro.

Ainda está arrumando a mudança quando vê o garoto, pouco maior do que os seus, com o revólver pendurado na cintura. Na frente da casa. Da casa sem o muro.

Chove forte. Ele tira a camisa e embrulha um pacote com ela. Fica com as costelas soltas no frio da tarde de julho. Tão magrinho, encolhido sob a chuva, sentado no chão molhado.

Faz o jantar e não agüenta. Chama o menino para comer um prato de feijão quente. Não posso sair daqui, tia. Então, ela faz o prato e leva para a rua. Ele conta que se chama Capeta e é olheiro do morro. Não pode arredar pé dali, tem que vigiar o caminho e disparar os fogos se a polícia aparecer ali embaixo, ali na curva, está vendo, tia? O problema é a chuva, que está molhando os fogos, guardados junto com o revólver dentro da camiseta. Tia, guarda pra mim?

Denise não pode, não quer encrenca, tem filho pequeno e um medo enorme. Entra em casa e vê quando, mais tarde, chega uma mulher envelhecida, muito provavelmente a mãe do Capeta. E pede tanto que ele vá para casa e ele só faz que não com a cabeça. Que idéia a da mãe, largar o ponto, não é homem disso.

Já está anoitecendo quando Denise fecha a janela e deixa o menino encolhido na chuva, a poucos metros da mãe, que também sentou no chão e vela a vigília do filho.

Amanhã vai procurar quem levante o muro. Mesmo sabendo que a tosse do Capeta vai atravessar todos os tijolos e se alojar no fundo do seu ouvido feito um tiro.

Originalmente publicado in Contos Fraternos, organizado por Lívia Garcia-Roza, Ed. Record

Ainda está arrumando a mudança quando vê o garoto, pouco maior do que os seus, com o revólver pendurado na cintura. Na frente da casa. Da casa sem o muro.

Chove forte. Ele tira a camisa e embrulha um pacote com ela. Fica com as costelas soltas no frio da tarde de julho. Tão magrinho, encolhido sob a chuva, sentado no chão molhado.

Faz o jantar e não agüenta. Chama o menino para comer um prato de feijão quente. Não posso sair daqui, tia. Então, ela faz o prato e leva para a rua. Ele conta que se chama Capeta e é olheiro do morro. Não pode arredar pé dali, tem que vigiar o caminho e disparar os fogos se a polícia aparecer ali embaixo, ali na curva, está vendo, tia? O problema é a chuva, que está molhando os fogos, guardados junto com o revólver dentro da camiseta. Tia, guarda pra mim?

Denise não pode, não quer encrenca, tem filho pequeno e um medo enorme. Entra em casa e vê quando, mais tarde, chega uma mulher envelhecida, muito provavelmente a mãe do Capeta. E pede tanto que ele vá para casa e ele só faz que não com a cabeça. Que idéia a da mãe, largar o ponto, não é homem disso.

Já está anoitecendo quando Denise fecha a janela e deixa o menino encolhido na chuva, a poucos metros da mãe, que também sentou no chão e vela a vigília do filho.

Amanhã vai procurar quem levante o muro. Mesmo sabendo que a tosse do Capeta vai atravessar todos os tijolos e se alojar no fundo do seu ouvido feito um tiro.

Originalmente publicado in Contos Fraternos, organizado por Lívia Garcia-Roza, Ed. Record

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, setembro 18, 2006

A.p.a.r.t.a.m.e.n.t.o

Acordou com a sensação incômoda de estar sobrando no apartamento. Os músculos doíam, respirava com dificuldade. Abriu lentamente os olhos, fez um gesto de levar a mão ao rosto, mas o braço nem sequer se mexeu: estava entalado no corredor, os dedos roçando a minúscula porta do seu quarto. Notou que o mal-estar era causado pela posição (de cócoras) e por se encontrar totalmente envolto pelas paredes, teto e chão da sala, as costas voltadas para a varanda do 8º andar.

Acordou com a sensação incômoda de estar sobrando no apartamento. Os músculos doíam, respirava com dificuldade. Abriu lentamente os olhos, fez um gesto de levar a mão ao rosto, mas o braço nem sequer se mexeu: estava entalado no corredor, os dedos roçando a minúscula porta do seu quarto. Notou que o mal-estar era causado pela posição (de cócoras) e por se encontrar totalmente envolto pelas paredes, teto e chão da sala, as costas voltadas para a varanda do 8º andar.Qualquer movimento mínimo, ir para frente, recuar, encolher os braços, uma tentativa que se anulava com barulho de móveis esmagados. O apartamento estava vazio? Onde se enfiara a mulher? E a governanta? Estariam do mesmo tamanho? Veio um arrepio de pânico na nuca. Lembrou apenas que tinha dormido no sofá – esmagado pelo dedão – com a tv de plasma ligada. Ali estava a tv, parecendo um desses brinquedos japoneses de ávidos miniaturistas. Quando tentou tocar com o dedo mindinho, um barulho de cream-craker: a tela em cacarecos.

Sentiu todas as suas funções vitais, a respiração pausada, o coração acelerado. Começava a duvidar se aquilo ali era um apartamento, se não era uma brincadeira de amigos, uma maquete tecnológica. Bastaria arquear os ombros e a tampa sairia dos encaixes e ele apareceria no meio de rostos conhecidos ou talvez num show de mágica, sabe-se lá. Mas constatou, assustado, que o teto ruíra um pouco acima de sua têmpora. E, susto, a outra mão enfiada até o fundo da cozinha, sentia a vibração inorgânica de uma máquina de lavar.

Alias, bastava respirar um pouco mais forte: o deslocamento de ar já derrubou alguns quadros na parede. Ele não teve dúvidas. Estava numa reprodução exata do seu apartamento, um brinquedo de última geração com capacidade para simular o mais extenso aparato de uma realidade. E já estava se cansando da brincadeira e prestes a tomar uma atitude mais drástica (suas costas doíam mais e mais) quando a porta da frente fez um barulho e a maçaneta começou a girar.

Agora sim, ele veria mais uma função, talvez movida à pilha.

Em vez disso, entrou um dedo: fez uma pequena inspeção às cegas, encontrou uma série de botões e foi desligando pouco a pouco, a luz matinal, a corrente de ar, as vibrações do apartamento, o sistema de travas, o alarme, além da dor nas costas, a sensação de claustrofobia e – último impulso do pânico – sua consciência.

Room_sea, Edward Hooper

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, setembro 14, 2006

Recriação do mundo

Às segundas se vestia de palhaço e era o sucesso da cidade. Políticos, donas-de-casa, crianças, mendigos, xeretas e beatas se reuniam num circo improvisado sobre uma velha kombi e estouravam de rir.

Na terça, era o boticário. Arnica, boldo, camomila e cidreira. Desses ingredientes fazia uma infalível panacéia que aliviava os músculos doloridos pelo riso.

Mas a beberagem deixava as pessoas meio tristes, semi-apaziguadas. Então, na quarta, se enfiava na casaca de cetim e era o empresário que promovia o grande baile do meio da semana, onde a população sonolenta espantava o tédio dançando e pulando até acabar com os pés.

Na quinta, botava peruca e bigode, e chegava andando pela estrada de terra batida. Era o famoso calista que assistia o povo uma vez por semana. Trabalhava duro e recomendava um fim-de-semana moderado, cadeiras na varanda e conversa fiada.

Sexta das Paixões era o nome da birosca que só abria nesse dia. Mesinhas espalhadas pela rua, torresminho e cachaça. Ninguém resistia. Até as moças iam lambiscar a água que passarinho não bebe. E a farra corria pela madrugada, devidamente lavada pela branquinha do santo.

Por falar em santo, sábado era dia de abrir o terreiro e baixar o preto velho. Santo preto velho!... Curava ressacas físicas e morais cercado de velas e batuques selvagens.

Domingo, na impossibilidade de descansar, como um verdadeiro deus o faria, era o padre. Seus sermões eram solenes e terríveis. A voz grave, onde se mesclavam sotaques de idiomas vários, prometia o fogo dos infernos a quem se deixasse levar pelos agrados e enganos de Satanás que, como se sabe, tem mil faces e nenhuma piedade.

in Mínimo Múltiplo Comum, JO Editora, 1990

Na terça, era o boticário. Arnica, boldo, camomila e cidreira. Desses ingredientes fazia uma infalível panacéia que aliviava os músculos doloridos pelo riso.

Mas a beberagem deixava as pessoas meio tristes, semi-apaziguadas. Então, na quarta, se enfiava na casaca de cetim e era o empresário que promovia o grande baile do meio da semana, onde a população sonolenta espantava o tédio dançando e pulando até acabar com os pés.

Na quinta, botava peruca e bigode, e chegava andando pela estrada de terra batida. Era o famoso calista que assistia o povo uma vez por semana. Trabalhava duro e recomendava um fim-de-semana moderado, cadeiras na varanda e conversa fiada.

Sexta das Paixões era o nome da birosca que só abria nesse dia. Mesinhas espalhadas pela rua, torresminho e cachaça. Ninguém resistia. Até as moças iam lambiscar a água que passarinho não bebe. E a farra corria pela madrugada, devidamente lavada pela branquinha do santo.

Por falar em santo, sábado era dia de abrir o terreiro e baixar o preto velho. Santo preto velho!... Curava ressacas físicas e morais cercado de velas e batuques selvagens.

Domingo, na impossibilidade de descansar, como um verdadeiro deus o faria, era o padre. Seus sermões eram solenes e terríveis. A voz grave, onde se mesclavam sotaques de idiomas vários, prometia o fogo dos infernos a quem se deixasse levar pelos agrados e enganos de Satanás que, como se sabe, tem mil faces e nenhuma piedade.

in Mínimo Múltiplo Comum, JO Editora, 1990

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, setembro 11, 2006

Domingo

Nem começou a chover: o sonho do orvalho. Na falta de um sabiá, uma surra canta no quintal do vizinho, o menino pede, na cabeça não! O sorveteiro xinga o calor, o vento dá três tapinhas na saia da menina, cora de vergonha. Perto do meio dia as sombras recolhem as anáguas, suas partes íntimas. Aposta-se em chuva e futebol gorado.

Há quem jure de pés juntos que domingo é uma caixa de sapatos. Alguns, de audição mais apurada, pensam ouvir um trote, um cavalgar. Mas os fantasmas fazem a mesma manicura, e riem, fofoqueiros. Domingo é dia de usá-los com moderação. Vovó busca aquele ponto perdido no tricô. As janelas suam, a professora corrige as provas, uma massa de poeira atropela o guarda. Não há multas.

Os dez mandamentos se esconderam em meia garrafa de vinho. Dia do Senhor, mas que senhor ousaria vingá-lo, sofrê-lo? Um galo vai à panela, segunda não se canta. Quem casa, além de casa, quer caso. A amásia pede o cigarro, leva cinco facadas. Os vizinhos não ouvem a torneira, restos de sangue devorados pelo ralo.

A cigarra zine, o vento zune, o homem zum.

O menino, com os cacos do amor-próprio, deixa o bilhete do sorveteiro com a mãe. Sobressaltada, manda o filho curtir o domingo.

Há quem jure de pés juntos que domingo é uma caixa de sapatos. Alguns, de audição mais apurada, pensam ouvir um trote, um cavalgar. Mas os fantasmas fazem a mesma manicura, e riem, fofoqueiros. Domingo é dia de usá-los com moderação. Vovó busca aquele ponto perdido no tricô. As janelas suam, a professora corrige as provas, uma massa de poeira atropela o guarda. Não há multas.

Os dez mandamentos se esconderam em meia garrafa de vinho. Dia do Senhor, mas que senhor ousaria vingá-lo, sofrê-lo? Um galo vai à panela, segunda não se canta. Quem casa, além de casa, quer caso. A amásia pede o cigarro, leva cinco facadas. Os vizinhos não ouvem a torneira, restos de sangue devorados pelo ralo.

A cigarra zine, o vento zune, o homem zum.

O menino, com os cacos do amor-próprio, deixa o bilhete do sorveteiro com a mãe. Sobressaltada, manda o filho curtir o domingo.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, setembro 07, 2006

Disciplina do paladar

Adalgisa comprou um pacote de doces caramelados. Mas, cada vez que levava um doce à boca, ele a beijava apaixonadamente. Os doces enamorados a alimentavam de um jeito que nada no mundo, nem doce nem namorado, conseguiria fazer.

Sem saber que era um sonho, só comeu um e guardou os outros para mais tarde. Acordou com as mãos e a boca vazias. E a sensação de ter sido roubada por si mesma.

Sem saber que era um sonho, só comeu um e guardou os outros para mais tarde. Acordou com as mãos e a boca vazias. E a sensação de ter sido roubada por si mesma.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, setembro 04, 2006

Teia de Penélope

Penélope não tinha nada de charmosa. Era assim-assim. Mas era uma dona de casa jeitosa e arrumou-se com Ulisses da borracharia. Eles se casaram: e dava na vista que o arrumado ia ser o inferno de um, purgatório de outro. Ninguém sabe ao certo quando os problemas começaram. Se Ulisses procurava Penélope e ela inventava uma dor de cabeça – razão do périplo dele pelos bares da vizinhança; ou se, os sumiços cada vez mais prolongados do malandro fizeram Penélope tomar gosto por tricô e traição. Sei que era essa a conversa ao longo dos anos: ele deu de beber com amigos em botecos longínquos; ela, postada à janela, atraía o cio de toda sorte de vagabundo: pra complicar, morava ao lado de uma mercearia.

Penélope não tinha nada de charmosa. Era assim-assim. Mas era uma dona de casa jeitosa e arrumou-se com Ulisses da borracharia. Eles se casaram: e dava na vista que o arrumado ia ser o inferno de um, purgatório de outro. Ninguém sabe ao certo quando os problemas começaram. Se Ulisses procurava Penélope e ela inventava uma dor de cabeça – razão do périplo dele pelos bares da vizinhança; ou se, os sumiços cada vez mais prolongados do malandro fizeram Penélope tomar gosto por tricô e traição. Sei que era essa a conversa ao longo dos anos: ele deu de beber com amigos em botecos longínquos; ela, postada à janela, atraía o cio de toda sorte de vagabundo: pra complicar, morava ao lado de uma mercearia.Deu no que deu. Ulisses no meio do mundo – uns diziam que foi pego por dívidas e assassinado no Conjunto Creta, para os lados de Dois Morros. Já os credores – no santo ofício de acreditar no devo não nego, pago quando puder, diziam que Ulisses chegaria de surpresa, mais velho e cabreiro. Penélope cansou de tricotar uma colcha de casal. Aranha desiludida, desfez fio por fio sua história e foi viver de favores na casa de distantes parentes. Quase uma odisséia.

Arte de Olivier Maceratesi

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, agosto 31, 2006

Dança inaudível

Existe uma dança ritual dentro de Celeste. Suas células a conhecem, seus músculos a reconhecem, mas seu corpo jamais a executou.

Existe uma dança ritual dentro de Celeste. Suas células a conhecem, seus músculos a reconhecem, mas seu corpo jamais a executou.No entanto, quando vem a noite com seu cheiro de atavismo, ela entra pela janela. E Celeste dança pela casa, embora ninguém perceba. Escondida sob os gestos de sempre, sob o colo que nina o filho, sob as mãos que trancam as portas, sob os quadris que se entregam à poltrona, sob os pés que acarinham o lençol, sob o ventre que se entrega ao colchão, baila invisível a noite toda.

Até que chegue o sol e suas tarefas.

Como as bruxas, Celeste só dança para a Lua.

Rosa Amanda Strausz

Encontrei esta foto na Internet e achei linda. Infelizmente, não trazia o crédito do fotógrafo, por isso não posso partilhá-lo com vocês. Caso alguém saiba seu nome, por favor, me avise. Se tiver o email dele, melhor ainda ...

segunda-feira, agosto 28, 2006

O anão roubado

Em uma tarde, foram ao circo. O pai cobria o filho de presentes: balões, o melhor lugar na arquibancada, a moedinha prateada. Foi quando o garoto, na saída, viu o anão do circo, distraidamente varrendo perto das jaulas. O guri disse: eu quero. O pai olha em volta, dá sinal (ou finge) que não entende. Ah, descobre a brincadeira, quer o anão? Não, o anão não. É propriedade do circo, entende?

Mas o pimpolho, o choro, o escândalo. O pai não vê outra saída. Além do mais, roubar o anão é mais fácil do que uma girafa.

O homem e seu filho rondam o anão. Olham pros lados, o pai mostra o modo certo de se cercar um anão, o homenzinho nota a caçada, começa a berrar, quase não vê saída: mínimo, tenta entrar na jaula do leão. É pego pelo pé, se debate. Me ajuda, Júnior, aqui, assim, e o pai, prestimoso, enfia o anão por dentro da camisa. O anão vê que de uma lona maior de circo, parou em outra. Pano amargo, esta vida.

Em casa, dias de empolgação. O anão dá cambalhotas, faz palhaçada, sobe pelas paredes. Eles riem, pai, mãe, filho. Depois trancam o anão no quarto dos fundos. No fim do dia, o anão maldiz a vida num lamento diminuto, enquanto pela noite voejam os sons do ferro e do pano, dos caminhões que recolhem o circo.

Mas o pimpolho, o choro, o escândalo. O pai não vê outra saída. Além do mais, roubar o anão é mais fácil do que uma girafa.

O homem e seu filho rondam o anão. Olham pros lados, o pai mostra o modo certo de se cercar um anão, o homenzinho nota a caçada, começa a berrar, quase não vê saída: mínimo, tenta entrar na jaula do leão. É pego pelo pé, se debate. Me ajuda, Júnior, aqui, assim, e o pai, prestimoso, enfia o anão por dentro da camisa. O anão vê que de uma lona maior de circo, parou em outra. Pano amargo, esta vida.

Em casa, dias de empolgação. O anão dá cambalhotas, faz palhaçada, sobe pelas paredes. Eles riem, pai, mãe, filho. Depois trancam o anão no quarto dos fundos. No fim do dia, o anão maldiz a vida num lamento diminuto, enquanto pela noite voejam os sons do ferro e do pano, dos caminhões que recolhem o circo.

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, agosto 24, 2006

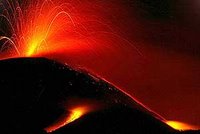

O silêncio do vulcão

Para Ryta de Cassia

in memorian

A gente olha as montanhas e admira sua imobilidade. Imagina estar diante de um monumento natural à paz. A imensidão da pedra fria faz esquecer que a montanha foi expelida da terra com a violência de mil tormentas. Foi o fogo, o caos da terra rompida que a fez tão grande. Muitas eras foram necessárias até que a pedra deixase de fumegar. Só então pulsou serena.

Hoje, Luzia me diz “Quero que me olhem e vejam uma montanha”.

Se tivessem matado um filho meu, eu também ia querer virar pedra. Olhar nos olhos de Luzia é mergulhar numa dor tão profunda, num susto de tamanha extensão, numa brutalidade tão pura que não há carne nem osso que agüente.

Ela é pedra porque ficou cristalizada no limiar do horror. É pedra porque diante das grandes derrotas só resta a impassibilidade: uma forma mais branda de morte.

As montanhas surgiram assim: expelidas da terra com a força de mil tormentas. Foi o fogo, o caos da terra rompida que as fez tão grandes.

Luzia hoje é muito maior do que era antes.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, agosto 21, 2006

Acidentes geográficos

Seria muito mais fácil se ele descrevesse ou inundasse uma carta com minúcias do verde: folhas, troncos, árvores cansadas que se tornam bancos. E pedras amolando o tempo. Em vez disso, preparou-lhe uma surpresa perigosa. Vendou-lhe os olhos e num seqüestro consentido, levou para um lugar ermo e urbano. Ele mexeu nos bolsos e às escondidas, tirou algo, como a hesitar o uso. Logo depois, um barulho, um borbulhar de coisa criada às pressas.

Seria muito mais fácil se ele descrevesse ou inundasse uma carta com minúcias do verde: folhas, troncos, árvores cansadas que se tornam bancos. E pedras amolando o tempo. Em vez disso, preparou-lhe uma surpresa perigosa. Vendou-lhe os olhos e num seqüestro consentido, levou para um lugar ermo e urbano. Ele mexeu nos bolsos e às escondidas, tirou algo, como a hesitar o uso. Logo depois, um barulho, um borbulhar de coisa criada às pressas.Quando lhe tirou a venda, eis o bosque. Caminharam sobre lama e folhas, pedras e galhos. Ela viu que o moço guardava um vidrinho. Pediu para ver e insistiu várias vezes. Ou que ele explicasse como um bosque nascia do nada, numa região sabidamente industrial e devastada. Está bem, ele disse, olha aqui: e do vidrinho leu o rótulo: bosque em cápsulas. Bastava encontrar qualquer poça de lama e ploft!, uma explosão densa e vegetal, e estava criado o pulmão verde em questão de segundos.

Para provar, resolveu mostrar-lhe por fora o limite, suas fronteiras perto de uma fábrica abandonada de laticínios. Apenas, caminhando um pouco mais, ele estranhou aquele barranco de terminações imprevistas e abruptas. Quando afastou uma ramagem violenta, escorregou à beira de um precipício, o gesto ofegante das mãos nas raízes da terra, ela segurando-o pelo braço, enquanto olhavam assustados para um ponto qualquer. Ali, preso num arbusto próximo, não era o resto de uma embalagem abandonada por incautos, ainda a derramar seu pó de abismos?

Foto de Noberto Moreira

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, agosto 17, 2006

Poema voa?

O rapaz entrou na biblioteca e devolveu o livro. Deixou esquecido entre as páginas um poema escrito por ele, na esperança de que alguém gostasse.

Não funcionou. A menina entediada pegou o livro emprestado, encontrou a folha, achou o poema uma porcaria, fez um avião de papel e botou na pista de terra para ver se voava.

Não voou. Mas o pescador viu a folha caída, dobrou em forma de barco e botou na poça dágua. Queria ver se navegava.

Não navegou. Mas o jogador de futebol passou por ali, gostou do papel molhado, amassou, e ele virou bola. Queria ver se rolava.

Não rolou. A chuva aumentou, o papel se dissolveu e ficou só o poema. Mas a formiga achou que as palavras eram de açúcar e as levou para dentro do formigueiro. Queria agradar a rainha.

Não agradou. Mas o tamanduá meteu a língua no formigueiro e comeu o poema. Teve indigestão e foi ao médico. O doutor explicou que literatura é péssimo para o estômago e lhe deu um purgante. Queria ver se o paciente obedecia.

Não obedeceu. O tamanduá leu a bula e decidiu não tomar o remédio.

Preferiu adoecer de poesia.

Rosa Amanda Strausz

Este conto está sendo ilustrado pela imagem de uma placa de cerâmica da artista plástica Edineusa Bezerril, que se encontra em www.docedeletra.com.br/edineusa

segunda-feira, agosto 14, 2006

Composição infantil

Eu capturava réstias de sol com vários espelhinhos; consegui guardar uma delas, sem o consentimento da lua, altas horas da noite. Em compensação, na manhã seguinte, vi uma réstia de sombra, de sol apagado.

Eu inventava doenças imaginárias. Uma vez peguei febre pelo cabelo. Causava arrepio e palavras que saíam de mim que ninguém entendia. Na verdade, causavam Intendimento, com i mesmo. De outra vez, fui buscar num quarto lotado de fotos antigas uma doença chamada Mnemonia. Lembrava de coisas da minha vida que não tiveram tempo de acontecer, mas que aconteceriam se eu tivesse mais tempo. Com doze anos, lembrei o suficiente para criar a história de três cidades, incluindo moradores, genealogia, etc. Mas a doença que mais me derrubou foi susto familiaris. Eu me contagiava de tios, primas, avós, tudo dos séculos de trás e em cada tosse ou espirro me nasciam mais parentescos.

As senhoras, ao fim da tarde, varriam folhas e formigueiros. Os moços varriam conversas e causos. O rio varria a água. A tarde varria o sol. Só eu vivia nos invernos da casa, contando quantas formigas, quantas gotas d’água fugiam para o indefinido. Minhas ocupações do ócio levavam horas. Pensava em sofás que sofriam de asma, almas do outro mundo dentro da cisterna, punhos de redes que esmurravam paredes.

Penso que adoeci de vida, quando nasci.*

André Ricardo Aguiar

* Paráfrase de um verso de Marin Sorescu.

Eu inventava doenças imaginárias. Uma vez peguei febre pelo cabelo. Causava arrepio e palavras que saíam de mim que ninguém entendia. Na verdade, causavam Intendimento, com i mesmo. De outra vez, fui buscar num quarto lotado de fotos antigas uma doença chamada Mnemonia. Lembrava de coisas da minha vida que não tiveram tempo de acontecer, mas que aconteceriam se eu tivesse mais tempo. Com doze anos, lembrei o suficiente para criar a história de três cidades, incluindo moradores, genealogia, etc. Mas a doença que mais me derrubou foi susto familiaris. Eu me contagiava de tios, primas, avós, tudo dos séculos de trás e em cada tosse ou espirro me nasciam mais parentescos.

As senhoras, ao fim da tarde, varriam folhas e formigueiros. Os moços varriam conversas e causos. O rio varria a água. A tarde varria o sol. Só eu vivia nos invernos da casa, contando quantas formigas, quantas gotas d’água fugiam para o indefinido. Minhas ocupações do ócio levavam horas. Pensava em sofás que sofriam de asma, almas do outro mundo dentro da cisterna, punhos de redes que esmurravam paredes.

Penso que adoeci de vida, quando nasci.*

André Ricardo Aguiar

* Paráfrase de um verso de Marin Sorescu.

quinta-feira, agosto 10, 2006

Pipoca

Na rua onde eu morava, tinha um jequitibá e um pé de abóbora, cinco casas caiadas e uma carrocinha de pipoca. Não me pergunte o por quê, eu não saberia responder, mas todos os namorados se encontravam ali – entre o jequitibá e o pé de abóbora. E eram muitos. Mais do que o número absoluto dos habitantes da cidade, mais do que as formigas, mais do que as pipocas.

Um dia, vi um rapaz e uma moça, de pé, parados, olhos nos olhos.

Muito sério, o nariz quase encostado no da moça, o rapaz dizia:

- A reta é o caminho mais curto entre dois pontos.

- Não gosto de retas, prefiro fios -, sorriu a moça puxando uma mexa do próprio cabelo e cobrindo o rosto com ela.

- Não gosto de fios – resmungou o rapaz. – Prefiro riscos.

E escreveu no chão de terra o nome da moça.

- Não gosto de riscos, prefiro linhas - suspirou a moça acariciando a palma da própria mão com a ponta do dedo.

Enquanto os dois discutiam, o jequitibá e o pé de abóbora continuavam sua caminhada silenciosa e lenta. Um, reto, na direção do céu; outro, sinuoso, em busca do mundo.

Um dia, vi um rapaz e uma moça, de pé, parados, olhos nos olhos.

Muito sério, o nariz quase encostado no da moça, o rapaz dizia:

- A reta é o caminho mais curto entre dois pontos.

- Não gosto de retas, prefiro fios -, sorriu a moça puxando uma mexa do próprio cabelo e cobrindo o rosto com ela.

- Não gosto de fios – resmungou o rapaz. – Prefiro riscos.

E escreveu no chão de terra o nome da moça.

- Não gosto de riscos, prefiro linhas - suspirou a moça acariciando a palma da própria mão com a ponta do dedo.

Enquanto os dois discutiam, o jequitibá e o pé de abóbora continuavam sua caminhada silenciosa e lenta. Um, reto, na direção do céu; outro, sinuoso, em busca do mundo.

Rosa Amanda Strausz

segunda-feira, agosto 07, 2006

As aparências não enganam

Com muita dificuldade aquele velho curvado da aldeia fabrica um espelho para não refletir. O material é indócil, ele diz. Guardar segredo. No fundo do galpão, com vigor artesanal, mais um espelho fica pronto. Primeiro aquela superfície não entende e vai refletindo tudo: objetos, passados das pessoas, almas. Com o passar do dia, vai depurando e recusando certas reflexões. É o estágio, garante o artesão, da desilusão polida. Então, com a velhice antecipada do espelho, ele embala a imensa placa com moldura e despacha para o comprador.

Com muita dificuldade aquele velho curvado da aldeia fabrica um espelho para não refletir. O material é indócil, ele diz. Guardar segredo. No fundo do galpão, com vigor artesanal, mais um espelho fica pronto. Primeiro aquela superfície não entende e vai refletindo tudo: objetos, passados das pessoas, almas. Com o passar do dia, vai depurando e recusando certas reflexões. É o estágio, garante o artesão, da desilusão polida. Então, com a velhice antecipada do espelho, ele embala a imensa placa com moldura e despacha para o comprador.Bem posicionado em casa antiga, começa a funcionar. Não reflete nada. Outro é o problema: qualquer coisa que o toca, vai para o outro lado. Uma mosca. Uma camareira curiosa. Uma réstia de sol e o vento arisco.

Então chega o cansaço, o enfado de ter um produto defeituoso. Chamam o velho curvado. Ele vai de praxe, e explica: este não é o lado certo do espelho – e com um puxão vigoroso na moldura, o espelho permanece, mas o mundo já é o outro.

Field-glass, tela de René Magritte

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, agosto 03, 2006

Corte em camadas

Então, elas foram morrendo. Uma a uma. Nem tão rápido que parecesse desgraça, nem tão lentamente que passasse despercebido.

Então, elas foram morrendo. Uma a uma. Nem tão rápido que parecesse desgraça, nem tão lentamente que passasse despercebido.Uma a uma.

Avós, tias, mães, madrinhas. Antes, havia sobre o tempo uma camada protetora. As moças observavam a feminilidade lenta da velhice com uma espécie de condescendência. Tão distantes elas, as razoáveis, com seus cabelos limpos e sua história sob controle.

Aos poucos, mas tão depressa, a camada foi se gastando. Até sumir.

De repente, a irmã caçula, grávida pela terceira vez aos quarenta anos, olhou para a primogênita e disse: depois que mamãe morrer, você será a mulher mais velha da família.

Era um pedido. A irmã seria capaz de protegê-la, de transformar-se também em uma camada de tempo, uma imensa asa tenra sob a qual abrigaria filhas, irmãs e sobrinhas? A mais velha riu, abraçou a caçula e recomendou henna para cobrir os cabelos brancos durante a gravidez, é menos tóxico.

Nos dela, vai tinta mesmo. Vermelho intenso. As camadas mudam, você sabe.

Algumas podem luzir.

Mas outras ardem.

Rosa Amanda Strausz

O trabalho que ilustra este conto é uma tela da artista plástica portuguesa Adriana de Barros, que se encontra na galeria virtual Cloud King: http://cloudking.com/artists/adriana-de-barros/red-hair.php

segunda-feira, julho 31, 2006

K

Passou por longos períodos em dormências, roçar de caibros, sustos rápidos com a luz. Seu estado de barata, sua estranheza quando se descobria pelos rodapés, seu manejo inocente, despreparado: as antenas tricotavam apenas o instinto de viver. Em algum ponto estava o asco, apenas como redoma, sem se dar na vista.

Passou por longos períodos em dormências, roçar de caibros, sustos rápidos com a luz. Seu estado de barata, sua estranheza quando se descobria pelos rodapés, seu manejo inocente, despreparado: as antenas tricotavam apenas o instinto de viver. Em algum ponto estava o asco, apenas como redoma, sem se dar na vista.Caminhou longa dinastia da cozinha para as frestas do banheiro. Um dia, quem sabe no apocalipse, chegaria ao quarto. Desinfetar-se-ia da sua vida ortóptera e onívora, andaria em patinhas rumo a um mundo de formas duvidosas, corroborando sua alucinação de inseto. E subiria entre panos, se alojaria no morno do quarto, deixaria o suor noturno da noite como crisálida - e pesado, remexendo com desconforto esses braços lassos, as pernas em forma de K, a cabeça a tomar rajadas de luz pela janela, sons decodificados, família coagulada numa distante sala de jantar...

Quem sabe numa manhã não acordaria como o caixeiro-viajante Gregor Samsa?

André Ricardo Aguiar

quinta-feira, julho 27, 2006

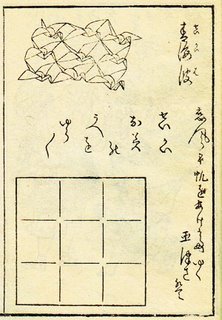

Como dobrar 1.000 cisnes

O primeiro livro de origami foi publicado em 1797 e ensinava a dobrar mil cisnes encadeados. Na época, acreditava-se que se uma pessoa dobrasse mil cisnes teria um pedido atendido.

Antero, o ascensorista, desconhecia a informação e jamais tinha visto um exemplar do Hiden Senbazuru Orikata. Aproveitava o tempo passado entre um andar e outro para escrever poemas e treinar a letra. Ruins os poemas, linda letra, ele bem sabia. Ao terminar de escrever cada um, aproveitava uma parada do elevador e jogava a folha na lata de lixo sem nem se dar ao trabalho de amassar o papel.